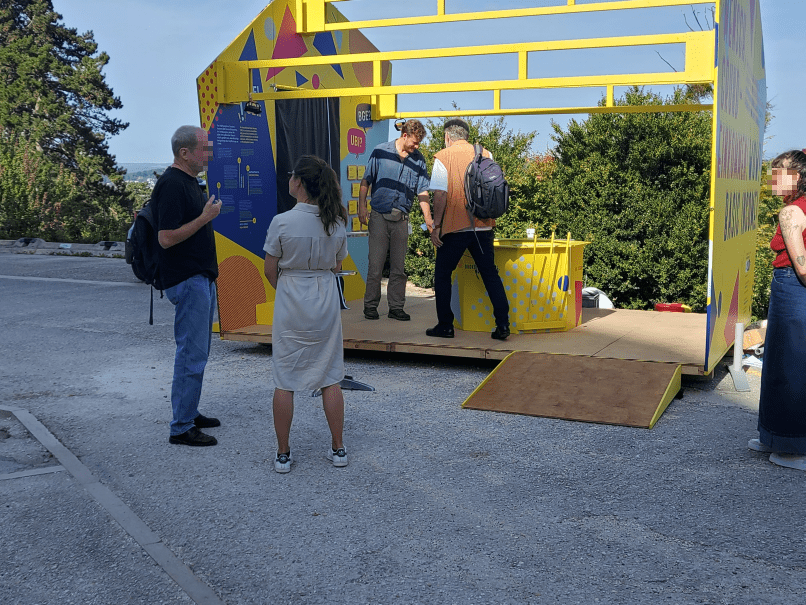

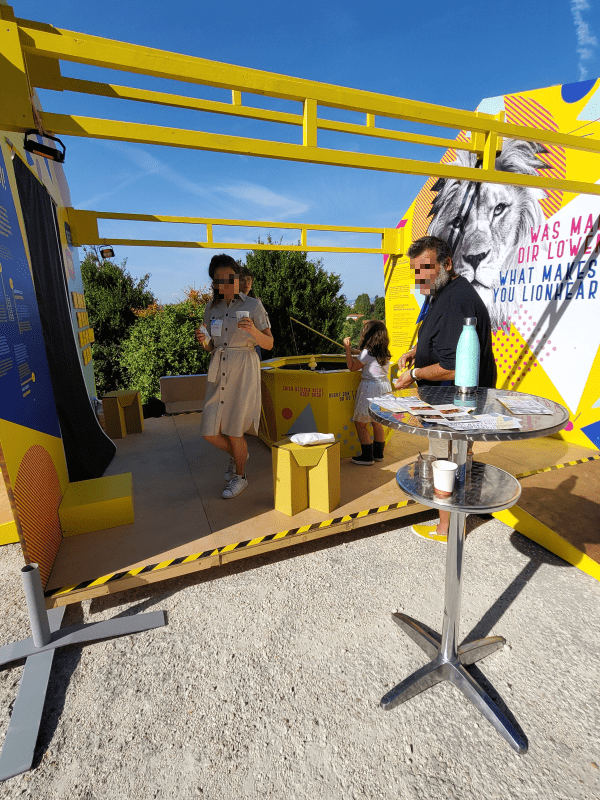

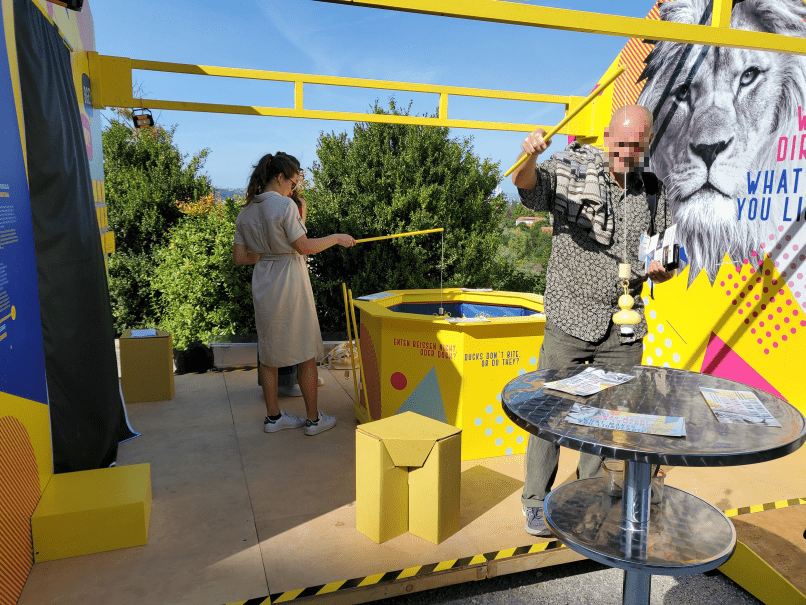

“Ohne eine Strategie des Ausgleichs zwischen reicheren und ärmeren Mitgliedsstaaten ist der soziale Zusammenhalt in der Europäischen Union gefährdet. Hier allein auf eine Angleichung der Wirtschaftskraft zu setzen, wird nicht funktionieren. Die EU braucht eine soziale Säule, um die Disparitäten bei der ökonomischen Leistungsfähigkeit ansatzweise auszugleichen. Die Einführung eines Grundeinkommens könnte diese Säule sein: als eine solidarische, möglichst unbürokratische Existenzsicherung für alle Europäerinnen und Europäer. Der 2013 von Philippe Van Parijs eingebrachte Vorschlag einer Euro-Dividende bildet den Startpunkt für diesen Debattenband.” (Aus dem Klappentext des Buches)

Das Buch ist Ende 2013 mit dem oben genannten Titel in der Reihe “Studien des Freiburger Instituts für Grundeinkommensstudien (FRIBIS) an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg” erschienen (Herausgeber Prof. Dr. Bernhard Neumärker, Otto Lüdemann, Ulrich Schachtschneider).

Beteiligte Autoren und Autorinnen sind Otto Lüdemann, Philippe Van Parijs, Dominic Afscharian, Francois Denuit, Leire Rincón García, Alexander de Roo, Ronald Blaschke, Michael Opielka, Sabrina Apicella, Helmut Hildebrand, Dagmar Comtesse, Wolfgang Strengmann-Kuhn, Vladan Lausevic, Tanarro Colodrón und Ulrich Schachtschneider.

Otto Lüdemann war als Erziehungswissenschaftler an der HAW Hamburg Inhaber des Europa-Lehrstuhls Jean Monnet für Europäische Interkulturelle Studien. Er engagiert sich ehrenamtlich in der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft, im Hamburger Netzwerk Grundeinkommen und im Europäischen Netzwerk Grundeinkommen.

Bernhard Neumärker ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Direktor der dortigen Götz Werner Professur und Leiter des FRIBIS.

Ulrich Schachtschneider ist Mitglied des FRIBIS-Teams UBITrans (Unconditional Basic Income and Social-Ecological Transformation) und Member of Board von UBIE (Unconditional Basic Income Europe).

Das Freiburg Institute for Basic Income Studies (FRIBIS) ist ein interdisziplinärer Kompetenzverbund zum Thema Bedingungsloses Grundeinkommen. Wissenschaftler aus Volkswirtschaft, Psychologie, Theologie, Ethnologie, Informatik und Erziehungswissenschaften sowie politische Aktivistinnen und Aktivisten forschen und debattieren in multithematischen Teams.

Wo kann ich das Buch bestellen?

Das Buch gibt es beim Hamburger Netzwerk Grundeinkommen gegen eine Spende von 11,60 € (inkl. Versandkosten). Bei Interesse bitte >> hier Kontakt aufnehmen.

Und es kann direkt beim LIT-Verlag als Print oder Ebook bestellt werden: >> zur Bestellung